“月亮门”,

终于回来了!

连日来,

去过朔州广武长城的游客惊喜地发现,

原本在2016年10月,

因一场大风轰然倒塌的敌楼残迹“月亮门”,

又重新展现在公众面前。

此时的“月亮门”,

亦如往昔,

拱形的券体,

矗立在山顶,

和周围颓圮的城墙,

重现了新广武长城段标志性的景观。

据了解,

“月亮门”地台,

由山西省文物部门联合中国文化遗产研究院,

进行了抢救和保护性修复。

“月亮门”是如何修复的?

如今的它是否还是当年模样?

未来的它又如何抵御狂风暴雨?

8月7日, 山西晚报.文博山西记者采访了山西省文物局及该修复项目相关负责人, 带你一探“月亮门”修复的全过程。

很多人依稀记得2016年10月3日晚上的那场大风,风沙呼啸而来,谁也没料到经历过400多年风雨洗礼的“月亮门”会在那晚坍塌,残破的青砖散落在地上,不少人唏嘘感慨甚至落泪,这段明长城中最为质朴的景观只剩下一根砖柱,宛若孤独的“老人”。

随后,山西省文物部门很快对残存的墙体进行修复和加固,并组织专家展开论证,探讨进一步的修复措施。

位于山西朔州市山阴县的明代新广武长城,建于明万历三十三年,长度大约6公里,东距著名的雁门关不到5公里,其修造风格气势磅礴,雄奇险峻,敌楼、砖墙、烽火台一应俱全,是山西境内设计最巧妙、构造最精致、现存包砖最完整的明长城段落之一,也是我国万里长城中最长的一段原汁原味的古长城,历史、文化、军事研究价值非常高。值得一提的是,北京曾把这段长城作为修复八达岭等京郊长城的依据。

“月亮门”,又名“穿心楼”,是明代万历年间巡抚山西提督雁门等关都御史李景元所修,2007年全国长城资源调查,将此楼命名为“新广武3段长城10号敌台”,因其残存的拱券结构状独特,状似月亮,还因在晴朗的夜晚,月光穿过残券,就像穿过一扇门,被人们亲切的称为“月亮门”。天长日久,它被当作山西长城的最美地标性建筑,

山西省文物局副局长赵曙光在接受山西晚报.文博山西记者采访时表示,此次修复的“月亮门”属于“复原性保护”工程,项目承接方中国文化遗产院对现存的敌台残垣墙体进行了补砌,对已出现险情的敌台基岩进行加固,以严谨认真的态度对坍塌的残券进行复原重现,“考虑到该景观是新广武长城的文化地标,又记载了一代代人的乡愁,最后的方案就是在保护好遗存墙体的基础上,对坍塌的部分进行了复原式重建,为的就是人们心中曾经美好的记忆。”

文物修复师宛若医生用新技术“望闻问切” 为“月亮门”除病根

文物修复工作,讲究“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”,对于“月亮门”的修复也是如此,就是要在确保文物安全的前提下,最低限度干预文物本体,对文物建筑进行整体保护。

中国文化遗产研究院项目负责人乔云飞告诉山西晚报记者,“‘月亮门’虽然坍塌,但还留下了一侧砖柱,首要工作就是保证残存的敌台基座和墙体不再损毁,其次再考虑恢复其坍塌前原貌。”

在敌楼本体修缮过程中,乔云飞带领团队成员实地勘察,精密测量,就像医生看病一样,对“月亮门”进行了细致的诊断,探明文物本体的病根,“比如地基不稳,墙体风化严重,而且外包砖和夯土墙之间存在空洞,还有一点就是‘月亮门’底部的排水问题解决不了,这就导致了敌台基座不稳定。”对此,专家和工作人员们利用科技手段测算“月亮门”的稳定性,并采取有针对性的措施,解决地基、墙体与排水等问题,加固残存墙体,确保最大程度地保护现存文物。

“对已粉化的夯土进行清理,对东侧夯土质墙体进行木柱支撑,对风化的砖石进行剔补、畅通排水等等,”乔云飞说,“这些工作都是为了解决文物本体现有问题,防止其再次受到伤害。”

修缮过程中,对于“月亮门”坍塌部分,究竟修不修、怎么修,乔云飞和当地文保部门以及现场的工作人员们反复进行了论证和探讨,“月亮门”毕竟是当地明长城最重要的一部分,鉴于“月亮门”所具有的历史价值和文化地标意义,最后一致决定进行展示复原。

为了能够再现其坍塌前的“最美”景观,并保证它的坚固耐久,文物修复师们研精覃思。“我们先按照原材料、原工艺、原做法、原形制进行修复,但文物的夯土层和墙砖之间出现缝隙,用传统方式修好之后,还是不稳定的,再次坍塌的概率较大。”乔云飞说,“为了重现‘月亮门’景观,修复采取了直塑工艺,来进行原景重现。”

工作人员收集了“月亮门”近30年的3000多张照片,以及坍塌前20天的照片,从中提取有用信息,并对“月亮门”的状态做了数值分析,还事先做了一个模型小样进行对比,在此基础上不断打磨、修改数据,从而保证复原后的“月亮门”能重现昔日风采。

坊间传闻,“月亮门”是用3D打印技术来实现的。据乔云飞介绍,“我们按照新工艺,新技术,通过构造内部钢架,外部辅以砂浆等其他修复材料,再进行人工重塑雕刻和喷绘,从而展现出一个结构更加稳固的‘月亮门’。”

再生后的“月亮门”,不仅能够抗风抗震,还不会对敌台和地基造成过大的载荷,耐久性良好,能让‘月亮门’在较长时间内,稳定的矗立在长城之上。”乔云飞说。

如今,“月亮门”重生,它承载的历史和岁月,它那独具沧桑美感的拱券,以另一种形式回到了我们的视线中。采访最后,乔云飞表示,“月亮门” 目前已基本修复完成,但还待下一步的工程验收和后续保护监测,“历史不会停步,山西省和全国的文物保护修复工作仍将在负重中奋力前行。”

“月亮门”原来是这样修复的! 保护工程概况 :

2018年12月,经山西省文物局批准,新广武3段长城10号敌台保护修缮与展示工程正式立项。

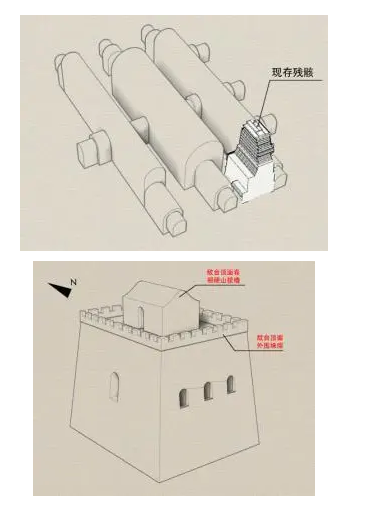

现场勘察包括回弹检测(测砌体强度)、砂浆贯入测试(测不平整度)、雷达探测(测内部空洞范围)、动力触探(测夯土台基承载能力)、坡度检测(测积水隐患)、风载荷、地震载荷等。

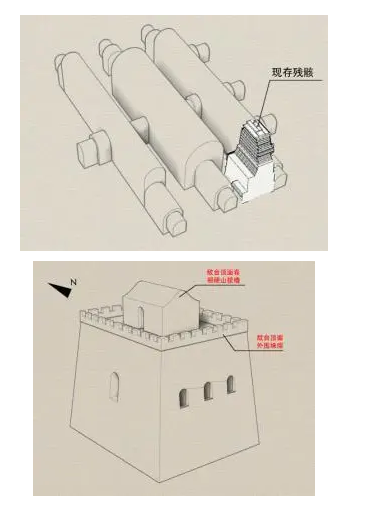

内部结构推定:三券室单通道

方案设计

设计原则 :

严格遵守“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理” 的文物工作方针;坚持不改变文物原状原则、最小干预原则、整体保护原 则、保持敌台的原形制、原结构、原材料和原工艺。

-基础加固:

-条石墙基和外包砖壁拆砌、补砌

-外包砖石与台芯拉结

-台芯补夯、拉筋加固

-重铺台顶地面墁

-墙顶补配排水槽,畅通排水

-自然塌落面遗址展示

月亮门展示:

-“月亮门”残柱加固

-恢复 “月亮门”原貌

( )

终于回来了!

连日来,

去过朔州广武长城的游客惊喜地发现,

原本在2016年10月,

因一场大风轰然倒塌的敌楼残迹“月亮门”,

又重新展现在公众面前。

此时的“月亮门”,

亦如往昔,

拱形的券体,

矗立在山顶,

和周围颓圮的城墙,

重现了新广武长城段标志性的景观。

据了解,

“月亮门”地台,

由山西省文物部门联合中国文化遗产研究院,

进行了抢救和保护性修复。

“月亮门”是如何修复的?

如今的它是否还是当年模样?

未来的它又如何抵御狂风暴雨?

8月7日, 山西晚报.文博山西记者采访了山西省文物局及该修复项目相关负责人, 带你一探“月亮门”修复的全过程。

很多人依稀记得2016年10月3日晚上的那场大风,风沙呼啸而来,谁也没料到经历过400多年风雨洗礼的“月亮门”会在那晚坍塌,残破的青砖散落在地上,不少人唏嘘感慨甚至落泪,这段明长城中最为质朴的景观只剩下一根砖柱,宛若孤独的“老人”。

随后,山西省文物部门很快对残存的墙体进行修复和加固,并组织专家展开论证,探讨进一步的修复措施。

位于山西朔州市山阴县的明代新广武长城,建于明万历三十三年,长度大约6公里,东距著名的雁门关不到5公里,其修造风格气势磅礴,雄奇险峻,敌楼、砖墙、烽火台一应俱全,是山西境内设计最巧妙、构造最精致、现存包砖最完整的明长城段落之一,也是我国万里长城中最长的一段原汁原味的古长城,历史、文化、军事研究价值非常高。值得一提的是,北京曾把这段长城作为修复八达岭等京郊长城的依据。

“月亮门”,又名“穿心楼”,是明代万历年间巡抚山西提督雁门等关都御史李景元所修,2007年全国长城资源调查,将此楼命名为“新广武3段长城10号敌台”,因其残存的拱券结构状独特,状似月亮,还因在晴朗的夜晚,月光穿过残券,就像穿过一扇门,被人们亲切的称为“月亮门”。天长日久,它被当作山西长城的最美地标性建筑,

山西省文物局副局长赵曙光在接受山西晚报.文博山西记者采访时表示,此次修复的“月亮门”属于“复原性保护”工程,项目承接方中国文化遗产院对现存的敌台残垣墙体进行了补砌,对已出现险情的敌台基岩进行加固,以严谨认真的态度对坍塌的残券进行复原重现,“考虑到该景观是新广武长城的文化地标,又记载了一代代人的乡愁,最后的方案就是在保护好遗存墙体的基础上,对坍塌的部分进行了复原式重建,为的就是人们心中曾经美好的记忆。”

文物修复师宛若医生用新技术“望闻问切” 为“月亮门”除病根

文物修复工作,讲究“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”,对于“月亮门”的修复也是如此,就是要在确保文物安全的前提下,最低限度干预文物本体,对文物建筑进行整体保护。

中国文化遗产研究院项目负责人乔云飞告诉山西晚报记者,“‘月亮门’虽然坍塌,但还留下了一侧砖柱,首要工作就是保证残存的敌台基座和墙体不再损毁,其次再考虑恢复其坍塌前原貌。”

在敌楼本体修缮过程中,乔云飞带领团队成员实地勘察,精密测量,就像医生看病一样,对“月亮门”进行了细致的诊断,探明文物本体的病根,“比如地基不稳,墙体风化严重,而且外包砖和夯土墙之间存在空洞,还有一点就是‘月亮门’底部的排水问题解决不了,这就导致了敌台基座不稳定。”对此,专家和工作人员们利用科技手段测算“月亮门”的稳定性,并采取有针对性的措施,解决地基、墙体与排水等问题,加固残存墙体,确保最大程度地保护现存文物。

“对已粉化的夯土进行清理,对东侧夯土质墙体进行木柱支撑,对风化的砖石进行剔补、畅通排水等等,”乔云飞说,“这些工作都是为了解决文物本体现有问题,防止其再次受到伤害。”

修缮过程中,对于“月亮门”坍塌部分,究竟修不修、怎么修,乔云飞和当地文保部门以及现场的工作人员们反复进行了论证和探讨,“月亮门”毕竟是当地明长城最重要的一部分,鉴于“月亮门”所具有的历史价值和文化地标意义,最后一致决定进行展示复原。

为了能够再现其坍塌前的“最美”景观,并保证它的坚固耐久,文物修复师们研精覃思。“我们先按照原材料、原工艺、原做法、原形制进行修复,但文物的夯土层和墙砖之间出现缝隙,用传统方式修好之后,还是不稳定的,再次坍塌的概率较大。”乔云飞说,“为了重现‘月亮门’景观,修复采取了直塑工艺,来进行原景重现。”

工作人员收集了“月亮门”近30年的3000多张照片,以及坍塌前20天的照片,从中提取有用信息,并对“月亮门”的状态做了数值分析,还事先做了一个模型小样进行对比,在此基础上不断打磨、修改数据,从而保证复原后的“月亮门”能重现昔日风采。

坊间传闻,“月亮门”是用3D打印技术来实现的。据乔云飞介绍,“我们按照新工艺,新技术,通过构造内部钢架,外部辅以砂浆等其他修复材料,再进行人工重塑雕刻和喷绘,从而展现出一个结构更加稳固的‘月亮门’。”

再生后的“月亮门”,不仅能够抗风抗震,还不会对敌台和地基造成过大的载荷,耐久性良好,能让‘月亮门’在较长时间内,稳定的矗立在长城之上。”乔云飞说。

如今,“月亮门”重生,它承载的历史和岁月,它那独具沧桑美感的拱券,以另一种形式回到了我们的视线中。采访最后,乔云飞表示,“月亮门” 目前已基本修复完成,但还待下一步的工程验收和后续保护监测,“历史不会停步,山西省和全国的文物保护修复工作仍将在负重中奋力前行。”

“月亮门”原来是这样修复的! 保护工程概况 :

2018年12月,经山西省文物局批准,新广武3段长城10号敌台保护修缮与展示工程正式立项。

现场勘察包括回弹检测(测砌体强度)、砂浆贯入测试(测不平整度)、雷达探测(测内部空洞范围)、动力触探(测夯土台基承载能力)、坡度检测(测积水隐患)、风载荷、地震载荷等。

内部结构推定:三券室单通道

方案设计

设计原则 :

严格遵守“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理” 的文物工作方针;坚持不改变文物原状原则、最小干预原则、整体保护原 则、保持敌台的原形制、原结构、原材料和原工艺。

-基础加固:

-条石墙基和外包砖壁拆砌、补砌

-外包砖石与台芯拉结

-台芯补夯、拉筋加固

-重铺台顶地面墁

-墙顶补配排水槽,畅通排水

-自然塌落面遗址展示

月亮门展示:

-“月亮门”残柱加固

-恢复 “月亮门”原貌

( )